友達がいない-深刻度診断当診断では友達がいない場合の深刻度を把握することができます。対策も含め参考にしてみてください。  全くそう思わない あまり思わない どちらでもない ややそう思う とてもそう思う 深刻度な状況(MAX 40) 健康的な状況(MIN 8) あなたのライン 男性 女性 点数が高いほど、友達がいない-心理的健康度があることを示しています。以下の基準を参考にしてください。 ・40~33点:かなり深刻 深刻度な状況(MAX 40) 健康的な状況(MIN 8) あなたのライン 年代別の比較となります。ご自身の年代と比較してみましょう。 あなたが所属する群 以下の3群に当てはまった方は注意しましょう。 ・40~33点:かなり深刻

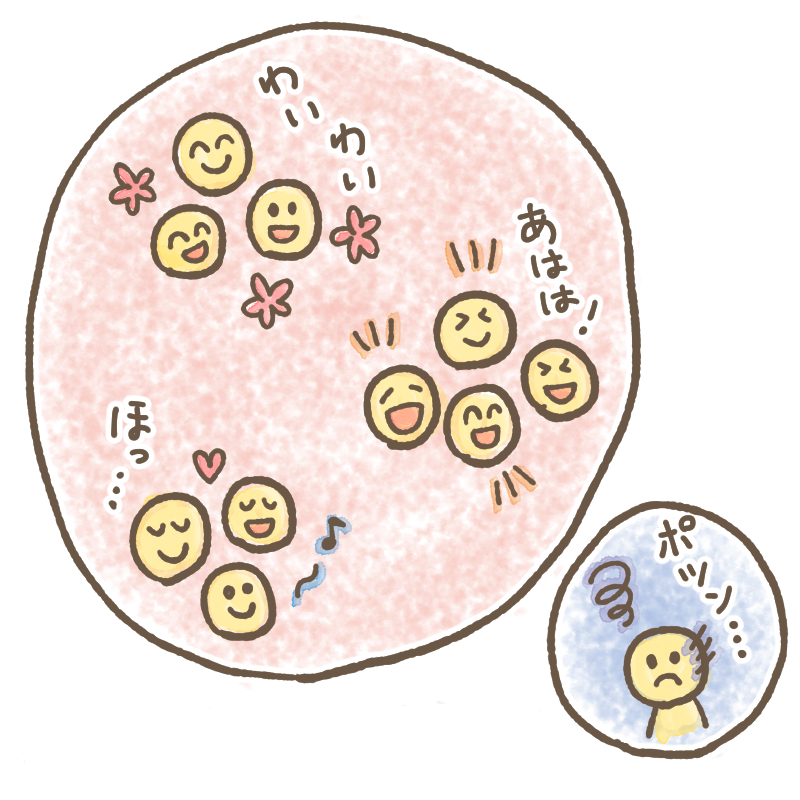

2021年9月から調査を開始しています。現在集計中です。御協力ありがとうございます。 あなたは友人関係で、環境面、心理面において、かなり深刻な状況にあるようです。 【前向きな視点】友達がいない状況の中にも、以下の前向きな視点が挙げられます。 【① やりたいことに集中できる】 友達がいない方は、1人の時間が増えるので、やりたいことに集中することができます。たとえば、「勉強に集中」「研究に没頭」「副業にのめり込む」などがあげられます。1人の時間を活用することで、有利に働くこともあります。 【② 気楽に過ごせる】 友達がいない方は、相手に気を使わなくて済みます。そのため、人間関係から生じるストレスが溜まりにくく、気楽に過ごせる面もあります。 【③ 気持ちがわかる】 友達がいない方は、同じように友達がいない人の気持ちを理解することができます。今後あなたが多くの友人に囲まれたとしても、一人で寂しい思いをしている人に、積極的に励ましの言葉をかけることができます。 【④ 有事には強い】 コロナウイルスや天災などの環境では、孤立する状況が増えます。この点、友達がいない方は、普段から一人でいることが多いため、孤立した状態への免疫がついています。人間関係が希薄にならざるを得ない動乱に強いと言えます。 【注意点】【① メンタルヘルスの悪化】 友達がいない方は、孤独でいることが多く「自分は一人だ…」と感じやすくなります。その結果、疎外感が強くなり、抑うつ感や自尊心の低下と関連し、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。心理的な対処法については、以下の講座で体系的に学ぶことができます。 公認心理師主催,心理学講座 【② 社会性が低下する】 人との関わりが少ない状態が続くと、会話や協調性といった社会的スキルが低下する恐れがあります。深刻になると社交不安症のリスクもあるため、注意が必要です。 社交不安症とは 【原因と対策】友達がいない状況になる原因としては以下が挙げられます。 【① 対人不安がある】 人間関係が広がらず、孤立しがちになってしまいます。その結果、対人不安が増して緊張しやすくなり、より人間関係を回避するようになります。改善するには、心理療法を学び、対人不安を軽減していくことが大切です。 対人不安を改善する方法 【② 会話が苦手】 会話の機会が少なく、経験不足からコミュニケーションが苦手になる傾向があります。傾聴力や発話力をつけるなど、会話の技術を学ぶことが重要です。 会話が苦手を改善 【③ 先天的にシャイ】 遺伝的にシャイな傾向があり、人と話す時に緊張しやすい方もいます。その場合は無理に変えようとせず、「あるがまま」を受け入れながら、現実的にコミュニケーションをとっていくことが大切です。あるがままについては森田療法を参考にしてみてください。 森田療法の基礎 【④ コミュニティに所属していない】 所属するグループや居場所がないと、孤立しやすくなります。まずは自分の興味に合ったコミュニティを探すことから始めましょう。趣味や学びの場に参加することで、自然なつながりが生まれることもあります。 コミュニティを探す方法 ※①~④は友達がいないコラムで詳しく解説しています。まとめとして以下のコラムを参照ください。 友達がいない方向け対策コラム 【お知らせ】友達がいない状態が続くと、会話や人間関係に対して不安を感じやすくなります。公認心理師が主催する講座では、会話の練習や対人不安を改善する心理学を実践的に学ぶことができます。 「一人が楽だけど、人とのつながりも持ちたい」「自然に話せるようになりたい」と感じている方におすすめです。ぜひ一度、講座をご検討ください。 公認心理師主催,コミュニケーション講座 あなたは友人関係で、環境面、心理面において、やや深刻な状況にあるようです。 【前向きな視点】友達がいない状況の中にも、以下の前向きな視点が挙げられます。 【① やりたいことに集中できる】 友達がいない方は、1人の時間が増えるので、やりたいことに集中することができます。たとえば、「勉強に集中」「研究に没頭」「副業にのめり込む」などがあげられます。1人の時間を活用することで、有利に働くこともあります。 【② 気楽に過ごせる】 友達がいない方は、相手に気を使わなくて済みます。そのため、人間関係から生じるストレスが溜まりにくく、気楽に過ごせる面もあります。 【③ 気持ちがわかる】 友達がいない方は、同じように友達がいない人の気持ちを理解することができます。今後あなたが多くの友人に囲まれたとしても、一人で寂しい思いをしている人に、積極的に励ましの言葉をかけることができます。 【④ 有事には強い】 コロナウイルスや天災などの環境では、孤立する状況が増えます。この点、友達がいない方は、普段から一人でいることが多いため、孤立した状態への免疫がついています。人間関係が希薄にならざるを得ない動乱に強いと言えます。 【注意点】【① メンタルヘルスの悪化】 友達がいない方は、孤独でいることが多く「自分は一人だ…」と感じやすくなります。その結果、疎外感が強くなり、抑うつ感や自尊心の低下と関連し、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。心理的な対処法については、以下の講座で体系的に学ぶことができます。 公認心理師主催,心理学講座 【② 社会性が低下する】 人との関わりが少ない状態が続くと、会話や協調性といった社会的スキルが低下する恐れがあります。深刻になると社交不安症のリスクもあるため、注意が必要です。 社交不安症とは 【原因と対策】友達がいない状況になる原因としては以下が挙げられます。 【① 対人不安がある】 人間関係が広がらず、孤立しがちになってしまいます。その結果、対人不安が増して緊張しやすくなり、より人間関係を回避するようになります。改善するには、心理療法を学び、対人不安を軽減していくことが大切です。 対人不安を改善する方法 【② 会話が苦手】 会話の機会が少なく、経験不足からコミュニケーションが苦手になる傾向があります。傾聴力や発話力をつけるなど、会話の技術を学ぶことが重要です。 会話が苦手を改善 【③ 先天的にシャイ】 遺伝的にシャイな傾向があり、人と話す時に緊張しやすい方もいます。その場合は無理に変えようとせず、「あるがまま」を受け入れながら、現実的にコミュニケーションをとっていくことが大切です。あるがままについては森田療法を参考にしてみてください。 森田療法の基礎 【④ コミュニティに所属していない】 所属するグループや居場所がないと、孤立しやすくなります。まずは自分の興味に合ったコミュニティを探すことから始めましょう。趣味や学びの場に参加することで、自然なつながりが生まれることもあります。 コミュニティを探す方法 ※①~④は友達がいないコラムで詳しく解説しています。まとめとして以下のコラムを参照ください。 友達がいない方向け対策コラム 【お知らせ】友達がいない状態が続くと、会話や人間関係に対して不安を感じやすくなります。公認心理師が主催する講座では、会話の練習や対人不安を改善する心理学を実践的に学ぶことができます。 「一人が楽だけど、人とのつながりも持ちたい」「自然に話せるようになりたい」と感じている方におすすめです。ぜひ一度、講座をご検討ください。 公認心理師主催,コミュニケーション講座 あなたは友達関係において、やや注意が必要な状況にあるようです。 【前向きな視点】友人関係がやや注意でも、以下の前向きな視点が挙げられます。 【① 友人関係は最低限ある】 友人関係に寂しさを少し感じている状況ではありますが、深刻な状態ではありません。完全に孤立しているわけではなく、ある程度の人間関係はあるのではないでしょうか。 【② 前向きな気持ち】 寂しい気持ちを感じるからこそ、私たちは周りの人間関係を大事にすることができます。その意味であなたは、人と接することに前向きな気持ちを持っていると言えます。 【③ やりたいことに集中できる】 友達がいない方は、1人の時間が増えるので、やりたいことに集中することができます。たとえば、「勉強に集中」「研究に没頭」「副業にのめり込む」などがあげられます。1人の時間を活用することで、有利に働くこともあります。 【④ 気楽に過ごせる】 友達がいない方は、相手に気を使わなくて済みます。そのため、人間関係から生じるストレスが溜まりにくく、気楽に過ごせる面もあります。 【注意点】【① メンタルヘルスの悪化】 現在は健康的な状況ですが、わずかに友人関係で寂しさを抱えている傾向がありそうです。日常生活は問題なく過ごせるでしょう。ただし、この状態が続いたり悪化したりすると、孤独感が強まり、抑うつ感や自己肯定感の低下につながるおそれがあります。心の安定の手法については、以下の講座で体系的に学習することができます。しっかり学びたい方はご検討ください。 公認心理師主催,心理学講座 【② 社会性が低下する】 人との関わりが少ない状態が続くと、会話や協調性といった社会的スキルが低下する恐れがあります。深刻になると社交不安症のリスクもあるため、注意が必要です。 社交不安症とは 【原因と対策】現在は友人関係について、健康的なレベルですが、念のため、友人がいなくなる原因について検討してみましょう。あてはまる項目がある場合は、対策と合わせて参考にしてみてください。 【① 対人不安がある】 人間関係が広がらず、孤立しがちになってしまいます。その結果、対人不安が増して緊張しやすくなり、より人間関係を回避するようになります。改善するには、心理療法を学び、対人不安を軽減していくことが大切です。 対人不安を改善する方法 【② 会話が苦手】 会話の機会が少なく、経験不足からコミュニケーションが苦手になる傾向があります。傾聴力や発話力をつけるなど、会話の技術を学ぶことが重要です。 会話が苦手を改善 【③ 先天的にシャイ】 遺伝的にシャイな傾向があり、人と話す時に緊張しやすい方もいます。その場合は無理に変えようとせず、「あるがまま」を受け入れながら、現実的にコミュニケーションをとっていくことが大切です。 森田療法の基礎 【④ コミュニティに所属していない】 所属するグループや居場所がないと、孤立しやすくなります。まずは自分の興味に合ったコミュニティを探すことから始めましょう。趣味や学びの場に参加することで、自然なつながりが生まれることもあります。 コミュニティを探す方法 ※①~④は友達がいないコラムで詳しく解説しています。まとめとして以下のコラムを参照ください。 友達がいない方向け対策コラム 【お知らせ】友達がいない状態が続くと、会話や人間関係に対して不安を感じやすくなります。公認心理師が主催する講座では、会話の練習や対人不安を改善する心理学を実践的に学ぶことができます。 「一人が楽だけど、人とのつながりも持ちたい」「自然に話せるようになりたい」と感じている方におすすめです。ぜひ一度、講座をご検討ください。 公認心理師主催,コミュニケーション講座 あなたは友人関係について健康的な状態です。 【前向きな視点】健康的な状態な方は、以下の長所があります。 【① 将来への希望を持ちやすい】 心理学の研究では、友達が多い方が、将来への希望を持ちやすいという結果があります。友達が多くなると、「日々の会話を楽しむ」「一緒に遊びに行く」「困ったときは助け合う」という体験を重ねていきます。その結果、「人間関係は楽しいものだ!」という感覚が育ち、人生に希望を見出せるのです。 【② 悩みが軽くなる】 心理学の研究では、悩みを1人で抱え込んでしまうと、ふさぎ込みやすくなり、メンタルが悪くなりやすいことがわかっています。この点、あなたは友達が多く、信頼できる関係を築けているので、悩みをため込むことも少ないと言えるでしょう。 【③ 価値観が広がる】 友達が多い方は、多種多様な人と話す機会があります。さまざまな価値観の人と触れることで、自分の考え方やモノの見方が広がります。その結果、狭い視点だけにとどまることなく、柔軟に物事を見ることができるようになります。 【④ 会話の力がつく】 友達が多い方は、人と話す機会が頻繁にあります。経験を積むことで、相槌のタイミング、自己開示の長さ、アイコンタクトのやり方がうまくなっていきます。会話上手と思われる方も多いでしょう。 【予防的観点から】友人関係において健康的な状態ですが、余裕があるうちに予防的に対策することも大切です。以下のコラムの中で参考になる項目をご一読ください。 【① 会話力をつける】 会話の機会が豊富な方でも、話題作りや相手に合わせた会話力は磨き続けられます。慢心することなく、基礎を見直していきましょう。 会話が苦手を改善 【② 孤独な人への共感力を育てる】 自分が孤独でないからこそ、孤立している人の気持ちを想像し、声をかけたり寄り添ったりする力を育てましょう。関係性の質が高まります。 共感力をつける 【③ 周りのサポートを意識する】 人間関係がうまくいっている時こそ、周りを積極的に助けることも大切です。ソーシャルサポートを意識することで、信頼と支え合いの輪が広がります。 ソーシャルサポート 【お知らせ】公認心理師主催の講座では、良好な人間関係をさらに深めるための傾聴力や共感力、ストレスマネジメントの技術を学べます。 「今の人間関係をもっと大切にしたい」「周囲の人を支える力をつけたい」という方におすすめです。興味がある方は以下の講座でお待ちしています。 公認心理師主催,コミュニケーション講座 この診断を友達に伝える |